Depuis quelques décennies, la décolonisation des musées et de leurs archives est devenue une préoccupation centrale pour de nombreux chercheurs et commissaires européens. L’exposition d’œuvres et d’artefacts acquis durant la période coloniale soulève en effet de nombreuses tensions, d’autant plus que la circulation de l’information et du savoir tend aujourd’hui vers une forme d’équité à l’échelle mondiale.

Bien que plusieurs pays européens aient pris conscience de l’urgence de ces enjeux et aient mené de nombreuses recherches sur le sujet(1), les chercheurs et commissaires issus d’anciens pays colonisés ne disposent pas encore de cadres méthodologiques systématiques pour travailler ces archives — alors même que les expositions qui les mobilisent se multiplient.

À Photo Hanoi ’25, trois expositions s’appuient sur des collections archivistiques variées, dont deux portent spécifiquement sur la photographie coloniale. Présenter ces images suppose à la fois une sensibilité au contexte historique dans lequel elles ont été produites et une attention particulière portée aux points de vue des communautés représentées. La suite de ce texte propose quelques pistes méthodologiques à destination des commissaires locaux, afin d’envisager ces archives avec rigueur et sens critique, tout en revendiquant le droit de réinterpréter les récits qu’elles contiennent.

Reconnaître le contexte de création des photographies

Il est impossible de changer ce qui a été photographié dans le passé. Chaque décision liée au cadrage, au sujet ou au moment de déclenchement reflète la perspective de celui ou celle qui tenait l’appareil, et non une réalité historique objective. C’est pourquoi aucune archive coloniale ne pourra être totalement « décolonisée ». L’enjeu n’est donc pas d’effacer, mais de reformuler les récits — d’où ma préférence pour le terme « relecture » ou « recontextualisation » plutôt que « décolonisation ».

Lors de la conception d’une exposition, il est essentiel de nommer clairement le regard colonial inscrit dans ces images. En tant que produits d’un système de domination, ces archives comportent des déséquilibres de pouvoir et de nombreuses zones d’ombre. En les identifiant dès le départ, on permet au public de mieux comprendre les biais historiques qui les traversent.

Développer une nouvelle terminologie

Nous utilisons encore trop souvent des termes hérités de la période coloniale, qui perpétuent malgré nous des erreurs historiques à travers le langage. Pour rendre les archives photographiques plus accessibles et inclusives, notre vocabulaire doit évoluer, au même rythme que les transformations sociales, en se débarrassant des stéréotypes et des représentations héritées.

Dans mes textes d’exposition récents, j’ai ainsi écarté des expressions comme « Extrême-Orient », « Proche-Orient » ou « Moyen-Orient », qui placent implicitement l’Europe au centre du monde. À leur place, j’utilise des désignations géographiques plus neutres — « Asie de l’Est », « Asie du Sud-Est », « Asie du Sud-Ouest », « Afrique du Nord » — désormais largement adoptées dans les cercles académiques.

La recherche collaborative au service de récits plus nuancés

Les archives photographiques sont des entités vivantes. Elles voyagent, se fragmentent puis se recomposent, se numérisent, s’enrichissent de nouvelles lectures, ou s’intègrent à d’autres fonds.

Dans le cadre de Photo Hanoi‘25, j’ai eu l’occasion de travailler directement avec les archives photographiques coloniales conservées à la Bibliothèque nationale de France (BnF). Ce travail m’a permis de constater combien les informations officielles disponibles localement sur ces images historiques restent limitées. Le Centre des Archives Nationales n°1 au Vietnam conserve certes des documents de cette période, mais les informations détaillées sur les personnes ou les événements représentés ne se retrouvent souvent que dans des annotations éparses à la BnF, ou dans les recherches personnelles de passionnés d’histoire vietnamienne ayant collecté ces savoirs de manière indépendante.

Dans ce contexte, la collaboration devient essentielle. Constituer des équipes mêlant chercheurs locaux et internationaux, ou issus à la fois d’anciens pays colonisateurs et colonisés, permet de développer des lectures plus riches et nuancées. Les archives coloniales présentent souvent un point de vue unique, filtré par les biais et les normes de l’époque. Une approche collaborative permet de contrebalancer ces limites en intégrant des matériaux issus des communautés locales, de la presse ancienne, ou de récits de voyageurs contemporains. Ce faisant, on élargit l’archive, on comble ses manques, et on offre une lecture plus complexe — et plus juste — du passé.

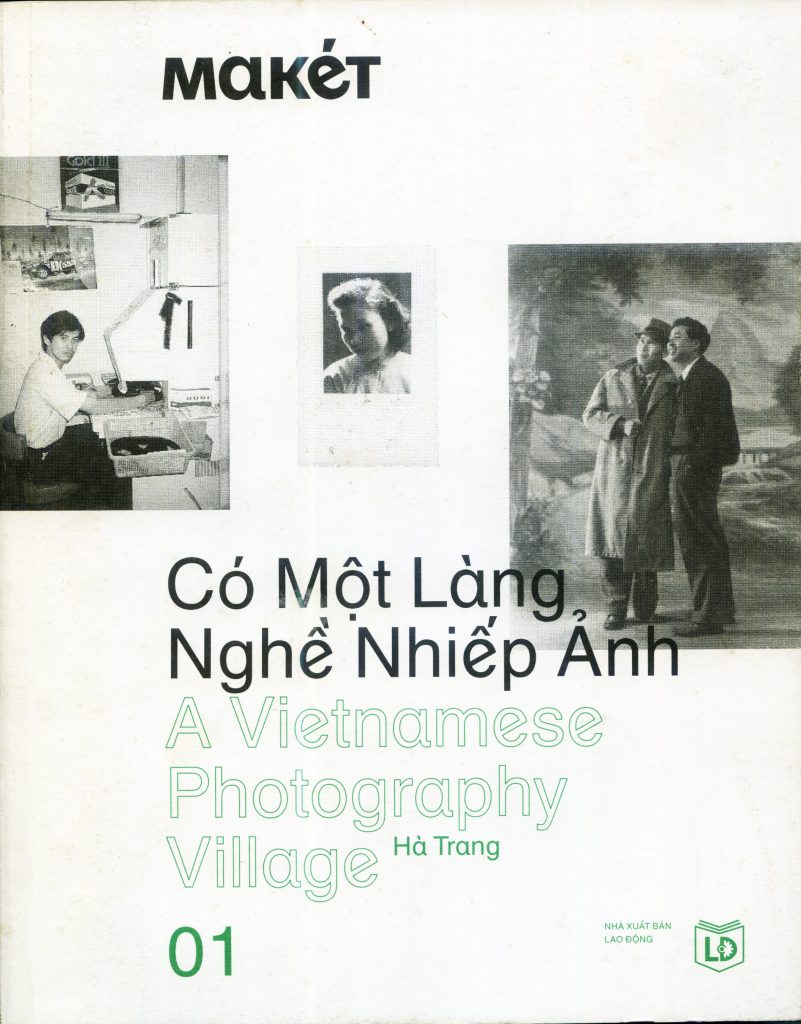

« Makét 01 : Un village vietnamien de la photographie » par Ha Trang et Matca, qui se distingue comme un effort de recherche remarquable ces dernières années. Le projet apporte des contributions précieuses en documentation, éclairant une période historique souvent vue à travers le prisme des photographes étrangers.

Photo : Matca

Encourager les artistes à explorer les archives photographiques

Repenser les archives implique souvent de revoir nos façons d’y accéder et de les interroger. Cela suppose de remettre en question notre regard habituel — et l’art contemporain offre un terrain particulièrement fertile pour cela.

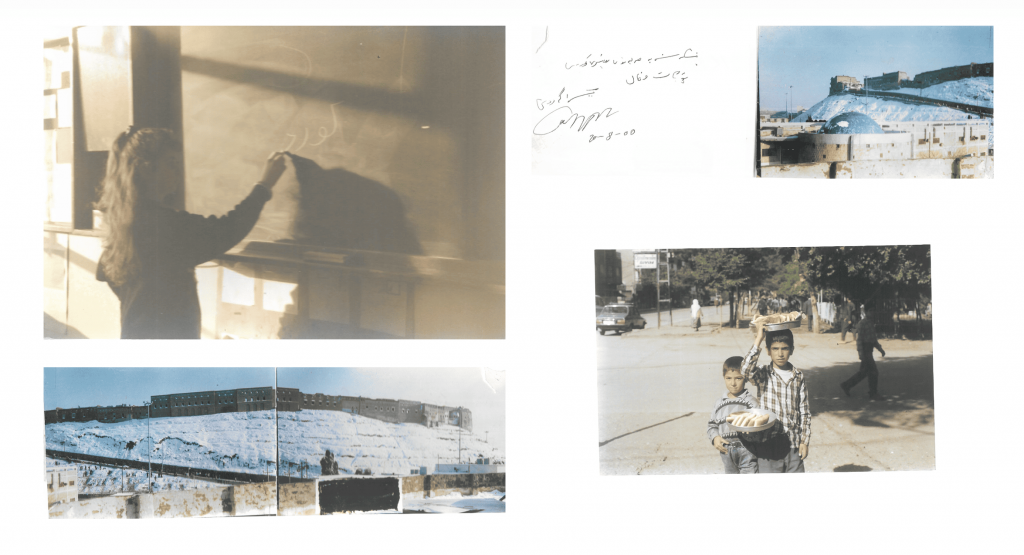

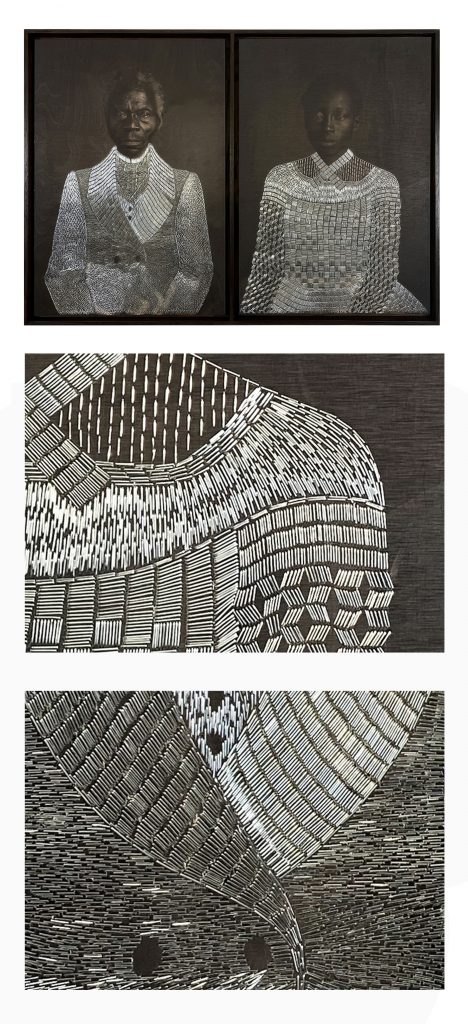

Des artistes contemporains tels qu’Êvar Hussayni (WANAWAL, 2019) ou Sasha Huber (Tailoring Freedom, 2021–2023), parmi beaucoup d’autres, s’emparent d’archives photographiques pour faire émerger des récits et discours longtemps négligés par les institutions dominantes. Leur travail contribue ainsi à enrichir et à élargir la mémoire collective des communautés concernées.

En favorisant l’accès des artistes locaux aux fonds d’archives — notamment photographiques — on stimule une forme de liberté créative qui dépasse les cadres conventionnels de la recherche académique. Cette liberté permet aux artistes de questionner les pratiques archivistiques elles-mêmes, d’en dévoiler les angles morts, et d’ouvrir de nouvelles pistes pour revisiter notre passé commun.

« La Bibliothèque d’art des femmes d’Asie de l’Ouest et d’Afrique du Nord » (WANAWAL), fondée par Êvar Hussayni en 2019, propose une approche alternative des archives — à la fois collection physique et plateforme numérique. En créant un espace dédié et en maintenant une plateforme en source ouverte, WANAWAL garde son archive vivante, en constante évolution grâce aux contributions d’artistes, de chercheurs, de commissaires et de la communauté.

Photo : Centre culturel kurde, Les Archives libanaises d’Ania Dabrowska, avec l’aimable autorisation de WANAWAL.

« Confectionner la liberté » s’inspire des daguerréotypes de Joseph T. Zealy (1812–1893), qui montrent Renty et sa fille Delia nus, déshumanisés et dépouillés de leur dignité. En réponse à la violence de cette histoire, Sasha Huber imprime ces photographies sur bois, puis imagine Renty vêtu d’un costume inspiré par Frederick Douglass (1818–1895), et Delia d’une robe inspirée par Harriet Tubman (1849–1913), figures emblématiques du mouvement abolitionniste. L’utilisation d’agrafes par Huber est un geste symbolique de réparation, une tentative de recoudre les blessures laissées par le colonialisme tout en honorant les héritages de Douglass et Tubman. Elle a finalement offert ces portraits réimaginés à Tamara Lanier, descendante de cinquième génération de Renty, et à sa famille, comme acte de mémoire et de restauration de dignité.

Photo : Sasha Huber, Confectionner la liberté – Renty et Delia, 2021. Agrafes métalliques sur photographie sur bois, 97 × 69 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Tamara Lanier. Images originales : Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Université d’Harvard.

Expositions fondées sur l’éducation et l’éthique

Les dimensions éducatives jouent un rôle essentiel dans la manière dont le public vit une exposition. Les panneaux d’information et les visites guidées doivent plonger dans les contextes historiques et culturels, en décryptant le rôle de la photographie dans les dynamiques de pouvoir colonial et ses effets sur la société contemporaine. Pour garantir justesse et respect, il est crucial de consulter des experts locaux et les communautés représentées, afin qu’elles occupent une place centrale dans la construction du récit.

Les commissaires devraient également envisager d’associer des photographies d’archives à des œuvres contemporaines d’artistes locaux ou à des documents historiques connexes. Ce contraste entre passé et présent remet en question les récits coloniaux et permet de revendiquer l’autorité d’interpréter ces images. De cette manière, l’archive dépasse la simple exposition — elle devient un vecteur de transmission du savoir et un déclencheur de conversations significatives.

Enfin, l’exposition doit éviter de romantiser ou de sentimentaliser le passé colonial. Présenter des archives photographiques dans des galeries “white-cube” immaculées ou des salles d’exposition ultra modernes peut conduire les visiteurs à ne retenir que la beauté esthétique, au détriment de la portée historique et éducative des archives. Ces espaces conventionnels peuvent aussi limiter l’accessibilité pour un public varié.

Plutôt que de confiner l’exposition à des cadres muséaux ou de galerie traditionnels, les commissaires pourraient explorer des approches plus créatives — des lieux en plein air ou des sites non conventionnels directement liés aux archives. Ces alternatives favorisent une plus grande implication des communautés et enrichissent les récits derrière chaque photographie.

AUTEUR

Mai Nguyên Anh